- トップ

- データ入稿 – 紙の種類から選ぶ

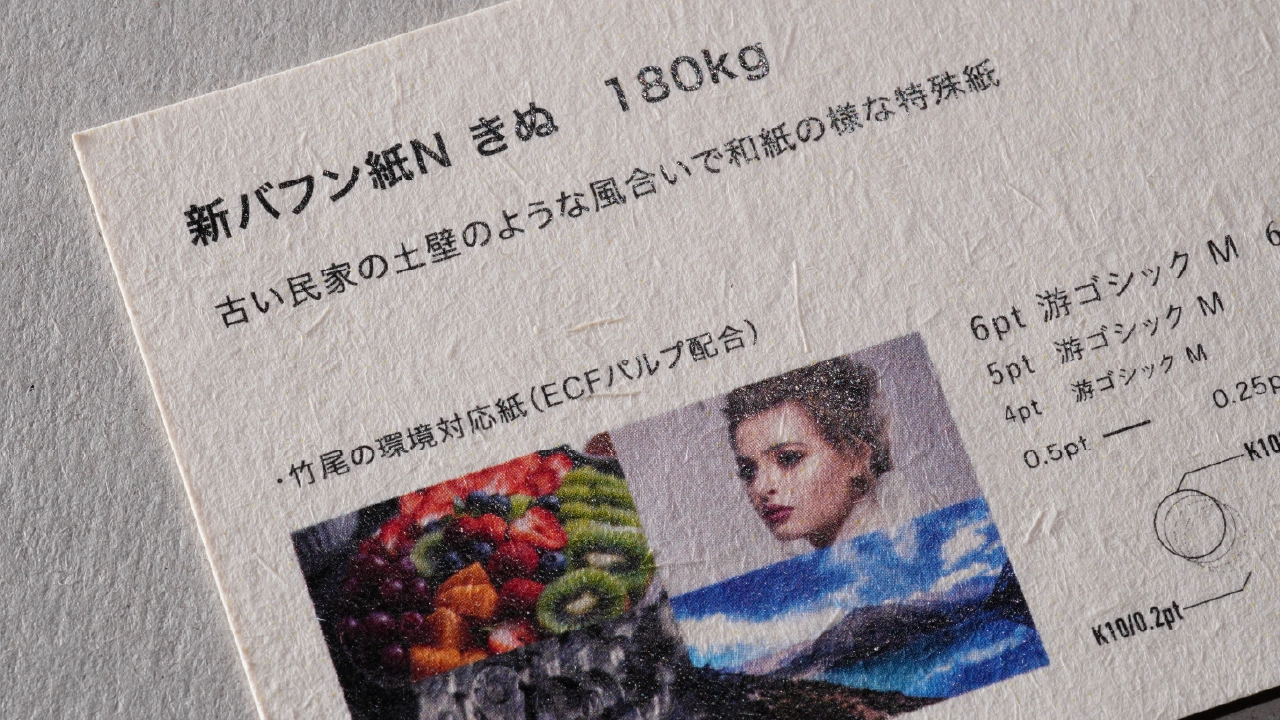

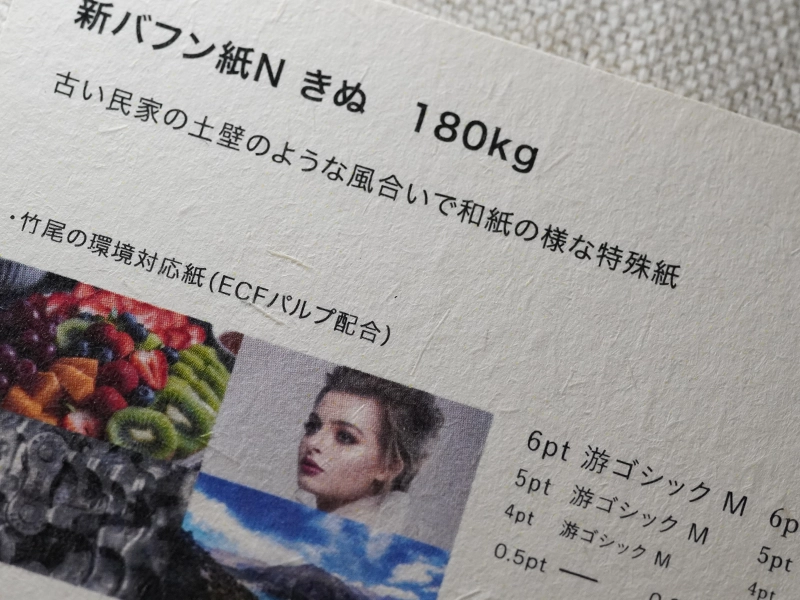

- 新バフン紙N きぬ

和のぬくもりを感じる古風な紙

新バフン紙Nは、表面に細かな繊維が浮かび上がる独特の質感を持つ特殊紙です。

藁のような繊細な風合いが、古民家の土壁を思わせる温かみを演出し、手に取るたびに触れたくなる魅力があります。

和の趣を活かしながら、名刺やショップカードなどに使用すると、洗練されたモダンな印象に仕上がることから人気を集めている紙です。

特殊紙

新バフン紙N きぬ

データ入稿によるご注文(印刷代、用紙代、配送料込み)

デザインデータをお持ちの方はこちらからご注文ください。

新バフン紙N きぬの詳細

| 紙色 | きぬ | 発売日 | 1991.01.01 | |

|---|---|---|---|---|

| 連量 | 四六判 180kg | 厚さ | 0.35mm | |

| 表裏 | 不規則な藁のような繊維 | |||

| 筆記性 | 名刺、ショップカード、Thanksカード、結婚式の招待状、パッケージ、書籍装丁用紙、画材、クラフトペーパーなど | |||

| 環境配慮 | 環境配慮紙(藁のような繊維) | |||

| 質感 | ざらざらとした手触り | |||

| 主な用途 | 名刺、メッセージカード、タグ、封筒、包装紙、クラフト作品など | |||

| 注意事項 | ベタ塗りの印刷では、藁のような繊維の凹凸感のあるところに若干ムラが生じます。 | |||

新バフン紙Nの誕生

新バフン紙Nは、日本の伝統的な紙づくりの技術と現代の製紙技術を融合させた、独特の風合いを持つ紙です。そのルーツは明治時代にさかのぼり、当時「馬糞紙(ばふんし)」と呼ばれていた紙を基に開発されました。

明治時代に洋紙の製造技術が日本に導入された際、木材パルプが手に入らなかったため、代わりに稲藁や麦藁が使われました。こうして生まれた紙は「わら半紙」と呼ばれ、その表面に残る藁繊維が馬糞に似ていたことから、「馬糞紙」という名前が付けられたと言われています。

昭和時代には、わら半紙は学校のテスト用紙や包装紙、石焼き芋の包み紙など、日常のさまざまな場面で活用されました。しかし時代とともに藁パルプを使った紙の生産は減少。それでも、その素朴で温かみのある風合いは今なお多くの人に愛されています。

現在では、かつての用途とは異なり商品を出荷する際の緩衝材や、ラッピング材として使用されることが多くなり、形を変えながらも活躍を続けています。

ちなみに、「馬糞紙」と聞くと驚かれるかもしれませんが、ご安心ください。新バフン紙Nには馬糞は一切含まれておらず、匂いもありません。名前の由来となったのは見た目の特徴だけです。

1991年に「バフン紙」として発売されて以来、その独特の質感と風合いで多くの人に親しまれてきました。古民家の土壁のような落ち着いた色合い、さらりとした手触り、そして細かな繊維が織りなす独特の表情が魅力です。

2015年には生産工場の変更に伴い、品質の安定性を確保するために「新バフン紙」から「新バフン紙N」へと名称を変更。伝統的な風合いを守りながら、より高品質な製品へと進化しました。

新バフン紙N きぬの名刺デザインについて

新バフン紙N きぬの特性について

紙の質感を最大限に活かすシンプルなデザイン

新バフン紙Nを使用した名刺は、日本の伝統的な美しさと独特の風合いを生かしたデザインが可能です。その素朴で温かみのある質感は、名刺を受け取る相手に強い印象を残します。和のテイストを際立たせるために、以下のポイントを押さえたデザインをおすすめします。

-

日本の伝統を感じさせる書体選び

名刺の文字には、日本らしさを演出できる毛筆体や行書体を使用すると、より洗練された和の雰囲気を醸し出せます。現代的な印象を加えたい場合は、明朝体などのシンプルなフォントを選ぶと、和紙の風合いを引き立てつつモダンな印象もプラスできます。

-

日本の伝統色を活かした配色

紙の持つ自然な色合いを生かしながら、墨色・藍色・朱色などの伝統色を使うと、洗練された和風デザインが完成します。さらに、アースカラーを基調にすると、紙の質感と調和し、落ち着いた印象に仕上がります。

-

さりげない和柄で上品に背景に取り入れる

紙の素朴な質感を生かすため、和柄や家紋、伝統的な模様を控えめに配置すると、上品で趣のあるデザインになります。例えば、唐草模様や麻の葉模様など、日本らしいパターンをワンポイントで取り入れることで、シンプルながらも洗練された印象を与えられます。

-

紙質・料金・ご依頼方法はもちろん、

デザインの相談までお気軽にご相談ください。バトンプロダクツは、20年以上の経験を持つプロのデザイナー集団です。

多種多様なお客様のブランディングを支援しております。

名刺のデザインを一から見直したい企業さまや、

新規事業を始めるにあたりデザインのご相談をしたい方も、

こちらよりお気軽にご連絡ください。

ヒアリングからデザインまで親身になってご提案させていただきます。 - メールでお問い合わせ