目次

名刺におけるフォントサイズの重要性

名刺の役割とフォントサイズの関係

名刺は、初対面の相手に自分や会社の名前といった重要な要素を表示し、記憶してもらうためのものです。その名刺に記載された情報が、相手にとって「読みやすい」かどうかは、第一印象に直結します。

ここで重要になるのが「フォントサイズ」です。フォントサイズは、情報の「可読性」に直接影響します。小さすぎる文字は視認性が悪く、相手にストレスを与えてしまう可能性があります。逆に大きすぎると、限られたスペースに情報が収まらなくなったり、デザインのバランスが崩れたりします。

名刺は単なる連絡手段ではなく、「自分のブランド」を表現する要素のひとつです。適切なフォントサイズを意識して選ぶことは、情報を正確に伝えるだけでなく、洗練された印象を与え、ブランドイメージを強化することにも繋がります。適切なフォントサイズを意識して設定することで、清潔感・誠実さ・信頼感など、ブランドの特徴を目立たせることができます。相手が読みやすいと感じるサイズを使って、最も目立たせたい情報(名前など)を際立たせる。それが名刺デザインの第一歩です。

フォントサイズが与える印象と影響

フォントサイズは、名刺全体のデザインにおいて、視覚的な印象大きく左右する大きな影響を与える要素です。

例えば、適切で読みやすいフォントサイズは、受け取った相手に誠実さや「しっかりしている」という印象を与えることができ、信頼感につながります。逆に、読みにくいほど小さい、あるいは不必要に大きすぎるサイズは、相手への配慮が欠けているというイメージを抱かせる可能性があります。

また、フォントサイズはブランドの個性を表現する手段としても機能します。例えば、クリエイティブな業種であれば、あえてサイズに強弱をつけてデザイン性を高いものにすることもできますし、士業のような堅実さが求められる場合は、明朝体などで落ち着いたサイズを選ぶことが多いです。カラー(色)や書体選びと同様に、どのような印象を与えるかを決める上で、フォントサイズも重要なのです。

- 【小さなサイズ】が与える印象と影響

フォントサイズを小さく設定すると、全体的に上品で繊細、洗練された印象を与えます。ただし、小さすぎると視認性が著しく低下し、相手に「読みにくい」というストレスを与えてしまい、信頼感を損なう原因にもなりかねません。特に細い書体(明朝体など)や薄い色と組み合わせる際は、可読性への注意が必要です。 - 【大きなサイズ】が与える印象と影響

フォントサイズを大きく設定すると、力強さ、明快さ、誠実さといった、メッセージを強く打ち出す印象を与えます。特に名前や会社名などの最も重要な情報を大きくすることで、それらの要素を際立たせ、記憶に残りやすくする効果があります。しかし、過度に大きくしすぎると、デザインのバランスが崩れたり、情報が詰め込まれすぎた印象になり、雑然としたイメージを与える可能性があります。

業種別のフォントサイズの推奨

例えば、弁護士や金融関係など、信頼感や権威性が求められる業種では、明朝体などのセリフ体を利用し、落ち着いたサイズ感でまとめることが多いです。

一方、IT企業やデザイン事務所など、モダンさや親しみやすさが求められる場合は、ゴシック体(サンセリフ体)を使い、サイズにメリハリをつけることも良いでしょう。

名刺のフォントサイズの基本

一般的なフォントサイズの目安

名刺に使用するフォントサイズは、通常8pt〜12ptが基準とされています。

なかでも、名前や役職といった重要情報は12pt以上に設定すると視認性が高まり、印象的に見せることができます。

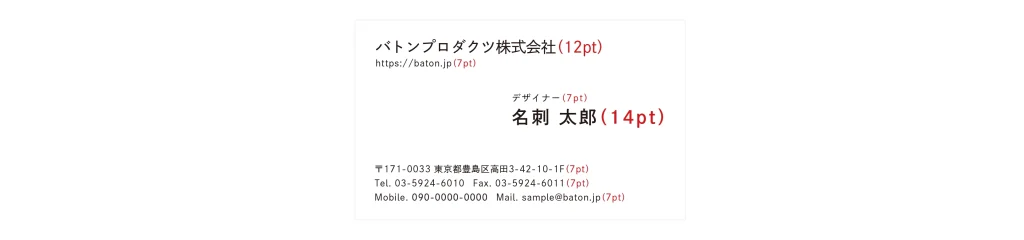

各要素のフォントサイズ目安

| 要素 | 推奨フォントサイズ |

|---|---|

| 名前 | 18〜20pt(最も目立たせたい部分) |

| 会社名 | 10〜14pt(名前の次に目立たせたい要素) |

| 部署・役職 | 7〜9pt(名前より小さく、連絡先より分かりやすく) |

| 住所・連絡先 | 7〜8pt(読みやすさを担保できる最小限のサイズ) |

フォントサイズ調整のポイント

- 最小サイズは6pt以上を意識

6pt未満になると、特に画数の多い漢字や細い書体では、印刷時に文字がつぶれたり、非常に読みにくくなったりします。年齢を問わず読みやすいことが大切です。 - 情報の優先度で強弱をつける

すべてが同じサイズだと、どこを見ればよいか分かりにくくなります。ポスターなどと同様に、名刺も視線の流れを意識し、重要な情報ほど大きく設定するのがコツです。

これらはあくまで目安です。最終的にはデザイン全体のバランスを確認しながら調整し、迷ったら少し大きめを選ぶ方が親切です。

名刺のサイズとフォントサイズの関係

フォントサイズは、名刺のサイズとも深い関係があります。日本の一般的な名刺サイズ(91mm × 55mm)を基準にレイアウトすることが多いですが、最近は小型名刺や欧米サイズなどを使う人も増えています。

名刺のサイズが小さくなれば、それに基づく形でフォントサイズも微調整が必要です。ただし、単に全体を縮小すると、電話番号やメールアドレスなどの表記が小さくなりすぎて、非常に読みにくくなる可能性があります。

自分が伝えたい情報、例えばQRコードや画像(ロゴなど)を配置するスペースも考慮し、全体の「余白」をしっかり確保することが重要です。

余白が適切にあることで、各情報が際立ち、読みやすく洗練された印象を与えることができます。名刺のサイズが変わる場合は、特に余白とフォントサイズのバランスに注意しましょう。

フォントサイズの選び方

ターゲットに合わせたサイズ調整

名刺を制作する際、誰に渡すことが多いかを考慮してフォントサイズを調整することも重要な方法です。

例えば、年齢層が高い顧客が多い業種では、やや大きめのサイズを設定することで視認性を高められます。視力への配慮は、相手に良い印象を与えるポイントになります。

また、情報の重要度に応じてサイズを変える(階層化する)ことは基本です。名前は大きく、連絡先はそれより小さく設定するなど、メリハリをつけましょう。

ただし、特定の要素だけを大きくしすぎたり、逆に細くしすぎたりすると、デザイン全体のバランスが崩れてしまいます。どの書体を選ぶかによっても最適なサイズ感は変わってきます。利用シーンとターゲットを考慮した選択が求められます。

業種別のフォントサイズの推奨

業種によっても、おすすめのフォントサイズや書体は異なります。

名刺で使われる代表的な書体については、別ページで詳しくご紹介しています。また、幅広い業種に対応したテンプレートも、業種別デザインサンプルでご覧いただけます。

これらの情報を、業種ごとにどのようなフォントが選ばれ、どのように使われているかを知るためのガイドとして、ぜひご活用ください。

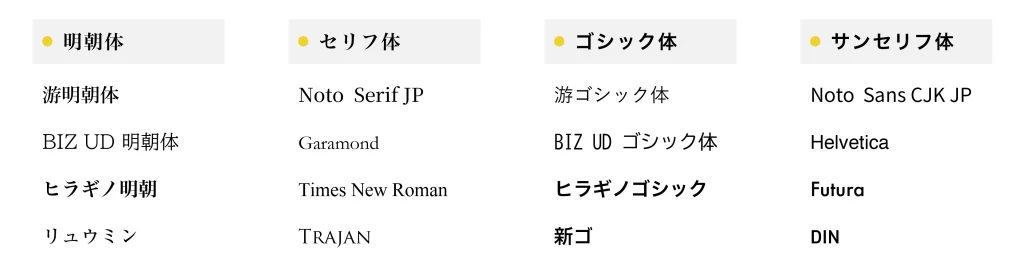

フォントの種類とサイズ感

代表的なセリフ体とサンセリフ体の違い

フォントには大きく分けて「セリフ体」と「サンセリフ体」の2種類があります。この違いを理解すると、名刺の印象をコントロールしやすくなります。

セリフ体(日本語では明朝体など)

- 文字の端に「セリフ」と呼ばれる小さな装飾があるのが特徴です。

- 伝統的、フォーマル、上品な印象を与えます。

- ただし、あまり小さなサイズにすると、この装飾部分がつぶれて読みにくくなる可能性があるため注意が必要です。

サンセリフ体(日本語ではゴシック体など)

- 「サン(Sans)」=「無い」という名の通り、セリフがないシンプルな書体です。

- モダン、シンプル、カジュアル、親しみやすい印象を与えます。

- 同じポイントサイズでも、ゴシック体の方が明朝体よりも少し太く、大きく見える傾向があり、視認性が高いのが特徴です。

どちらが良いかは、提供するサービスやブランドイメージによって異なります。限られたスペースで視認性を確保したい連絡先部分はゴシック体、名前は上品な明朝体、といった使い分けも一般的です。

フォントの太さとサイズのバランス

フォントの書体には、同じファミリーの中でも「細い(Light)」「標準(Regular)」「太く(Bold)」といった太さ(ウェイト)の違いがあります。名刺を渡す相手が読みやすいように、フォントのサイズと太さのバランスを意識することが重要です。

例えば、名前を目立たせたい場合、サイズを大きくするだけでなく、少し太く(Bold)することで視認性が格段に向上します。逆に、住所や電話番号などの情報は、「標準(Regular)」の太さを使うことで、シンプルで読みやすい印象になります。

注意したいのは、「太すぎ」「細すぎ」です。太すぎると文字が潰れて読みにくくなり、細すぎると視認性が下がります。名刺全体のデザインに統一感を持たせつつ、名前や会社名など重要な要素にメリハリをつける。これが視線の流れをスムーズにするコツです。

名刺デザインにおけるレイアウトの工夫

余白の重要性とフォントサイズ

魅力的な名刺デザインにおいて、文字を配置するスペース(余白)は非常に重要な要素です。

余白を適切に設けることで、文字情報が整理され、視認性が高まりますが、逆にぎっしり詰め込みすぎると、読む気が失せてしまう可能性があります。

フォントサイズは、この余白とのバランスで決まります。基本は読みやすさを担保できること。一般的に8pt以上が推奨されますが、余白が十分にあれば、小さめのサイズでも読みやすく感じられます。

文字と文字の間隔(字間)や行の間隔(行間)にも工夫を凝らし、大切な情報が瞬時に伝わるよう、バランスの取れたレイアウトを心がけることが大切です。

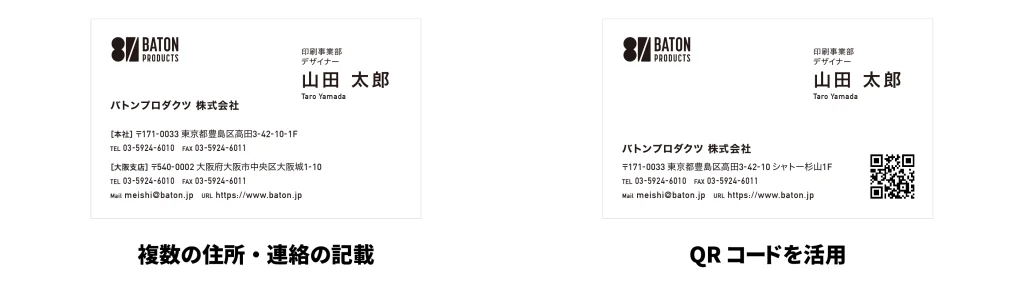

情報量に応じたレイアウトの調整

名刺に入れたい情報量が多い場合、レイアウトの調整は不可欠です。情報をただ詰め込むだけでは、かえって何も伝わらなくなってしまいます。特に、名刺を受け取った際に困るのは、色々と電話番号が書いてあり、どこに電話したら良いか

まず、情報の「優先順位」を明確にしましょう。

- 絶対に必要な情報(氏名、連絡先など)

- あると良い情報(SNSやWebサイトのURL、関連サービスの案内など)

混乱を避けるための情報の絞り込み

特に注意したいのが、複数の電話番号や支店住所の記載です。名刺を受け取った相手は、どの番号にかけるべきか、どこに郵送すれば良いか迷い、アクションをためらってしまう原因になります。

- 電話番号: 担当者の直通番号をメインとし、代表番号やフリーダイヤルは記載しないか、補足情報として目立たないように配置するなど、連絡先を一つに絞り込むことを検討しましょう。

- 住所: 基本は担当者が所属する拠点(支店)の住所のみを記載し、他の支店情報はWebサイトへ誘導するなど、記載を最小限に留めましょう。

視覚的な階層(ヒエラルキー)を作る

次に、読み手が一目で重要度を把握できるよう、視覚的な階層(ヒエラルキー)を作ることが大切です。フォントサイズや太さに強弱をつけることで、情報が整理され、シンプルさを保てます。

| 情報 | 目安のサイズ | 目的 |

|---|---|---|

| 氏名 | 一番大きく(例: 18pt) | 最も重要であることを示す |

| 会社名・役職 | 次に大きく(例: 10pt) | 所属や役割を明確にする |

| 連絡先・住所 | 読みやすい最小サイズ(例: 7pt) | 必要な情報を整理して配置 |

QRコードの活用と誘導設計

情報が多すぎる場合は、QRコードを配置して、SNSやWebサイトへ誘導する手段も有効的です。

QRコードを使う際は、単にトップページへリンクさせるのではなく、名刺を受け取った相手が次にどのようなアクションを起こすかを想定して、遷移先を設計することが重要です。

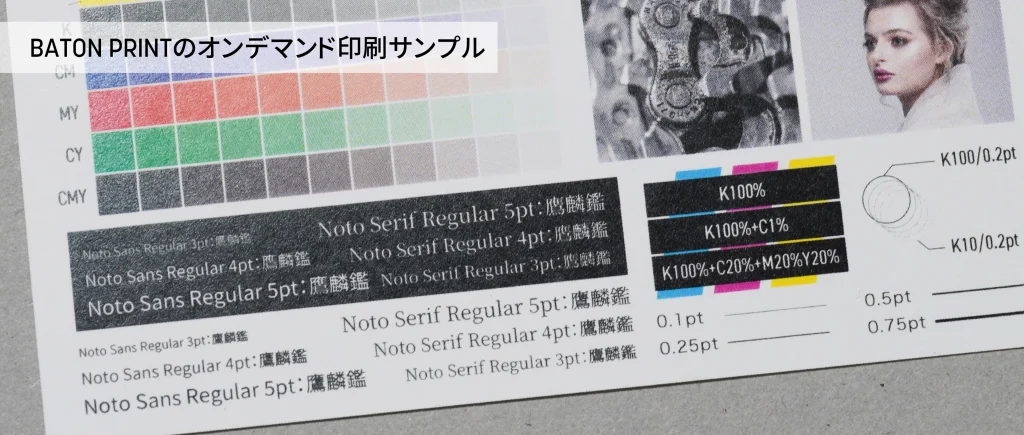

印刷時のフォントサイズの注意点

印刷時の最小フォントサイズ

名刺を注文する際、印刷時のフォントサイズには最低限意識すべき注意点があります。PCの画面上では読みやすくても、実際に印刷すると文字が小さすぎて読めない、というトラブルはよくある質問です。

一般的に、印刷で視認性を確保できる最小フォントサイズは 6pt と言われていますが、これはあくまで「読める限界」です。特に、明朝体などの細い書体や、アルファベットと記号が混在するメールアドレスなどは、6ptではつぶれてしまう可能性が高いです。

安心して読めるサイズとして、最低でも7pt、推奨は8pt以上を確保するようにしましょう。

ロゴの小さなキャッチコピーや、パンフレットなどの他の印刷物とデザインを統一する場合でも、名刺という小さな紙面であることを考慮し、小さめの文字は避けるのが賢明です。入稿する際は、一度ご自身の環境のプリンターで印刷をして、文字が見づらくなっていないか確認しましょう。

印刷業者とのコミュニケーション

フォントサイズやデザインに不安がある場合は、印刷会社とのコミュニケーションが重要です。私たちのようなオンデマンド印刷の会社では、名刺やショップカードなどのカードサイズに限定した印刷商品データを日々受付しています。

「このフォントサイズで読めるか?」「選んだ用紙とこのデザインは合っているか?」など、注文前に相談いただくことで、印刷後の失敗を防ぐことができます。

特に、視認性に配慮した「UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)」を使う場合など、専門的な知識が必要なケースもあります。

ビジネスの相手に渡す大切な連絡先ツールを作るのですから、不安な点は検索するだけでなく、ぜひ印刷のプロにご相談ください。入稿いただいたデータは全て、無償でデータチェックをおこなますので仕上がり結果に影響ができ場合は、事前にご連絡させていただき確認できてから印刷に入らせていただきます。

名刺のフォントサイズに関するよくある質問

Q. 最適なフォントサイズは?

A. 結論から言うと、名刺に求める印象と業種、情報量によります。

一般的な目安としては、住所や電話番号などの連絡先情報は7pt~8pt、名前や会社名は10pt~20ptの範囲で、全体のバランスを見て適切なサイズに調整するのが推奨されます。 (※2025年現在、日本の一般的な名刺サイズ 55mm x 91mmにおいて)

上品さを求めるなら明朝体で全体を統一し、モダンな印象ならゴシック体を使いメリハリをつけるなど、実際に使いたい書体で組んでみて、視認性を最優先に決めることが大切です。

Q. フォントサイズの変更が必要な場合は?

A. 名刺を作成する上で、フォントサイズの変更が必要になるケースもあります。

最も多いのは、情報量が多い場合です。名刺という限られたツールに情報を詰め込むと、どうしても文字を小さくする必要が出てきます。ただし、その場合も最小サイズ(6pt~7pt)を下回らないよう注意が必要です。

また、デザインのバランスを調整するため、あえて大きくしたり小さくしたりする変更も可能です。例えば、クリエイティブ系の名刺で、名前を極端に大きく(または小さく)して印象を操作する活用法もあります。

使用する書体を変更した場合も、サイズの見え方が変わります(例:明朝体からゴシック体にすると大きく見える)。デザインの印象を大きく左右する要素ですので、バランスを見ながら調整してください。

いかがでしたでしょうか。 フォントサイズは、名刺の印象と実用性を決める重要な鍵です。この記事を参考に、あなたのビジネスに最適な名刺を作成してください。

名刺の作成・印刷に関するご相談は、いつでもお気軽にお問い合わせください。